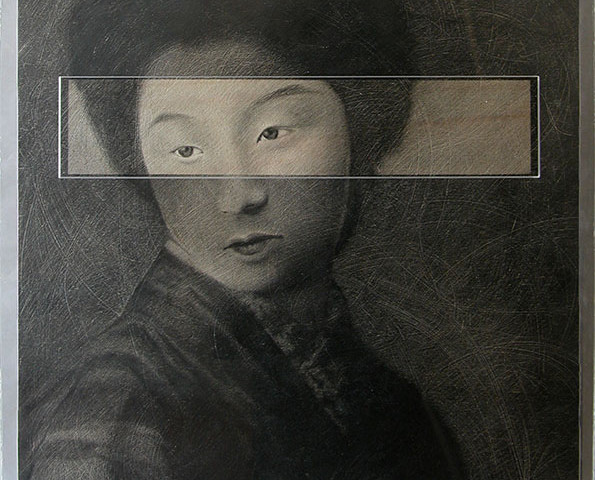

Giovanni Zoda, Dall’anima al corpo,

cm 55×55, grafite su tavola, 2005

Il desiderio è il mio mascara

Quando ti vedo, gli occhi mi brillano!

John Berger, Da A a X. Lettere di una storia

Lo sguardo e il desiderio. L’inclinazione e l’accordo

Parlare di John Berger significa prima di tutto parlare di sguardo, di appuntamenti con la visione, di modi di osservare il reale. È qui che si individua il punto nevralgico del suo lavoro. Anche solo scorgendo alcuni tra i tanti titoli della sua produzione è inevitabile fare i conti con la centralità di questo aspetto: Questione di sguardi, Modi di vedere, Sul guardare, Presentarsi all’appuntamento (con l’oggetto del proprio sguardo naturalmente), Sense of sight, Cataract. Attraverso lo sguardo, Berger mette in atto una osservazione del significato storico e culturale delle immagini, del loro valore sociale. Ma non solo. Per Berger lo sguardo permette di cogliere ciò che le immagini producono sull’osservatore, ciò che queste possono restituire in termini di impulso. Si tratta del loro valore intrinseco, che Berger lega ad una valenza emotiva, ad un richiamo mnemonico, ad una condizione di desiderio.

«Noi ci rammarichiamo, speriamo, temiamo e amiamo con le immagini» (Berger, 1980: 73). Per mezzo di codici interpretativi, del pensiero, dell’ambito culturale in cui siamo immersi, tali immagini vengono trasformate in eventi psichici, emozionali, forme di reazione al visivo. In questa dimensione, lo sguardo di Berger diviene allora restituzione di desiderio, atto riflessivo della visione, «partecipazione nell’essere visti» (Berger, 2001: 16). L’immagine è essa stessa in grado di osservarci, di trasmetterci una forma di attrazione e sensualità. Un pensiero affine a quello di David Freedberg, il quale analizza i «rapporti che intercorrono fra le immagini e le persone» (Freedberg, 1989: 3) – le analisi di Freedberg sono debitrici degli studi di Damasio, in particolare in merito alle relazioni tra emozione e corpo – concentrandosi sulla percezione che si ha dell’immagine, sulle modalità di reazione dell’uomo di fronte agli eventi iconici. Andrea Pinotti ricorda come Freedberg delinei «una concezione embodied dellʼempatia» (Pinotti, 2016: 283), una risposta all’immagine come se questa costituisse un atto reale. L’immagine agisce a livello di simulacro, ad essere reali sono infatti le implicazioni che da essa scaturiscono.

Per Berger il rapporto tra immagine e desiderio è rivolto alle immagini dell’arte pittorica tanto quanto a quelle del cinema, della pubblicità, della fotografia, della grafica, sino ad inglobare quelle virtuali, ipotetiche, mentali prodotte dalla letteratura, dalla poesia, dalla musica. Ognuna di queste forme implica una mediazione dettata prima di tutto dallo sguardo, e da questa destinata a cogliere nuovi aspetti attinenti alla cultura visuale. Nelle sue opere Berger si è interrogato a lungo sul valore del desiderio, sulle sue origini nascoste, sulla sua capacità di resistere ai tanti possibili fattori di erosione. Per Berger la comprensione di un’immagine, e dunque la percezione di un desiderio da essa derivante, si lega innanzitutto a due fattori primari: «habit and convention» (Berger,1972: primo episodio della serie televisiva realizzata per la BBC). Ce lo dice in apertura di puntata nella trasmissione Ways of Seeing, andata in onda per la BBC nel 1972 e poi rielaborata in forma di saggio scritto nel volume omonimo. Habit indica un’abitudine, una tradizione di lettura dell’immagine, ma anche una inclinazione, una disposizione, sulla quale intervengono fattori consolidati derivanti non solo dall’ambiente in cui si è immersi, ma anche dalla specifica lettura che il singolo può fare di una immagine (sulla base di personali canoni di lettura). E poi convention che, in modo equanime, sta ad indicare una consuetudine, una convenzione appunto, ma anche un patto, un accordo che viene a stabilirsi ugualmente tra opera e lettore, eludendo in questo caso l’ambiente esterno (il desiderio è del resto, in modo prioritario, un fatto privato). Il rapporto tra immagine e desiderio è mitigato da questi due fattori, dall’inclinazione e dal patto che si viene a stabilire tra opera e lettore (o tra rappresentazione e spettatore).Ma l’immagine è anche composizione del desiderio, il cui etimo – de-sidera – rinvia a quell’assenza di stelle, a quella mancanza di riferimenti che, sola, può portare a una metamorfosi dei principi esistenti, a un’evoluzione dei parametri visivi e percettivi, a uno sconvolgimento.

È attraverso queste reazioni di natura antropologica, culturale, etnografica, sociale, che lo sguardo afferma la propria forma di riflessività, la propria capacità di registrare e restituire il desiderio. Nei suoi scritti dedicati all’opera di Albrecht Dürer, di Frans Hals, di Pierre-Auguste Renoir, Berger osserva come l’immagine sia in grado di mettere in atto tale processo di restituzione. Nel volume dedicato a Dürer, ci si sofferma sull’attenzione per l’autoritratto del pittore tedesco, quella che Berger definisce una «ossessione per la sua immagine» (Berger, 2004: 7): Autoritratto a tredici anni (1484), Autoritratto con guanti (1498), Autoritratto con pelliccia (1500) sono esempi di uno sguardo duplice per il pittore, il quale osserva il quadro e, ineluttabilmente, da questo è osservato. Viene a stabilirsi un rapporto di complicità, di consonanza emotiva, di desiderio che si rafforza per mezzo di tale scambio. Ma se l’autoritratto offre una prima interpretazione, il richiamo a Dürer è opportuno anche per un altro aspetto, legato questa volta ai dipinti di nudo femminile. In questi, Dürer mette in atto la sua personale ricerca dell’immagine perfetta. Secondo Berger «Dürer pensava che il nudo ideale andasse costruito prendendo il viso da un corpo, il seno da un altro, le gambe da un terzo, le spalle da un quarto, le mani da un quinto e così via» (Berger, 2009: 64). La restituzione del desiderio assume ora il significato di ricostruzione del desiderio. Se l’immagine deve poter far scaturire tale sentimento, ciò può accadere solo attraverso il possesso degli elementi costitutivi di questo sentimento, la capacità di rendersi riconoscibile e condivisibile allo sguardo del suo osservatore, nonché ai suoi codici estetici, culturali, interpretativi.

Una ulteriore dimensione che passa lungo l’asse sguardo-desiderio è colta da Berger nelle parole di Pierre-Auguste Renoir, a proposito dei dipinti amati dal pittore francese: «Amo i dipinti che mi fanno venire voglia di passeggiarci come se fossero paesaggi, e, se sono figure di donne, di toccarne il seno o la schiena» (Renoir in Berger, 2010: 186-187). L’entità del desiderio deve promettere una consonanza non con il reale, bensì con le sensazioni tattili ed emotive esperibili attraverso il reale. Non si cerca un paesaggio sul quale davvero passeggiare, così come non si cerca un seno di donna da toccare realmente. Si guarda a una sensazione ideale, percepibile per mezzo di una rappresentazione, di un’immagine. In questa attenzione per l’elemento passionale, Berger riconosce il motivo del suo interesse per la pittura di Caravaggio. È l’attrazione rivelata da Caravaggio per «la carne del corpo desiderato» (Berger, 2008: 122) a dar vita al disvelarsi di questa sensazione in chi guarda. Ancora una volta, è il riuscire ad andare oltre la pelle dipinta che colpisce Berger, l’arrivare, per mezzo dell’arte, a nascondere il linguaggio stesso dell’arte, riportando alla luce il carico emozionale, passionale che, in potenza, può essere emanato dal corpo.

Il desiderio come ambivalenza

Nel saggio L’altra faccia del desiderio, lo scritto di Berger che in modo più diretto parla di questo stato di affezione che è il desiderio, emergono due condizioni interessanti. Apparentemente antitetiche, si tratta in realtà di due fattori prossimi l’uno all’altro. In una accezione propizia, Berger definisce il desiderio come «un invito, una speranza» (Berger, 2007: 123), un richiamo immaginario al piacere.

«Il piano è offrire all’altro una tregua dal dolore del mondo. Non la felicità (!), ma una tregua fisica dall’enorme debito del corpo nei confronti del dolore. In ogni desiderio convivono pietà e appetito: qualunque sia la loro proposizione, sono intrecciati. Il desiderio è inconcepibile senza ferita» (Berger, 2007: 124).

Subito dopo, tuttavia, Berger chiarisce che a suo avviso «il contenuto sociale del desiderio è il possesso», in una dinamica che spiega il motivo per cui anche le rappresentazioni (di melodramma, teatro, cinema) in cui il desiderio è al centro della narrazione, questo «non sia mai separato dal conflitto e dalla tragedia» (Berger, 2007: 123). Il desiderio diviene matrice di separazioni, controlli, relazioni di dominanza, gerarchie sociali, rapporti di potere, che dal privato sconfinano nel pubblico, e più che mai nel politico. L’idea di invito, di speranza viene a confrontarsi con una condizione avversa. Che il desiderio conosca filiazioni oppositive lo dice la stessa origine greca del termine, epithymia: la sua radice richiama il thymos, l’emozione, ma anche l’appetito. E tale riferimento alla passione è plurimo; l’epithymia si articola in ben sette passioni: l’insaziabilità, l’amore, l’ambizione, ma anche l’ira, l’odio, l’escandescenza, il risentimento. E allora è opportuno tornare a Ways of Seeing e ad uno dei suoi riferimenti più significativi. L’episodio dedicato al nudo si apre con una frase indicativa dei rapporti tra immagine e società: «gli uomini guardano le donne. Le donne osservano se stesse essere guardate» (Berger, 2009: 49).

Una frase con cui Berger evidenzia la natura patriarcale della società, in cui l’uomo osserva, agisce, è elemento attivo, laddove la donna è confinata al ruolo di oggetto di sguardo, mera destinataria delle attenzioni maschili. A completamento del suo pensiero in merito al ruolo giocato dall’immagine di un nudo femminile, Berger crea un raffronto tra il dipinto di Ingres, La grande odalisca (1814), e l’immagine fotografica, scattata negli anni Settanta, di una donna seminuda, destinata ad una rivista erotica (vale la pena di ricordare come anche Warburg, nel suo ben noto Mnemosyne, per la tavola 77 ricorra alla giustapposizione dell’immagine della Medea dipinta da Delacroix posta accanto ad unʼillustrazione pubblicitaria relativa alla carta igienica Hausfee). Berger si chiede: «la loro espressione non è incredibilmente simile?»(Berger, 2009: 57), ma la domanda vuol naturalmente porre un altro interrogativo, ossia: «è cambiato qualcosa da quel quadro a oggi nel ruolo della donna all’interno della società?». Il quesito, se aggiornato a questi ultimi anni, ci porterebbe dinanzi a successive biforcazioni interpretative, come quella avallata da Jonathan Jones (2017) del Guardian l’indomani della morte di Berger, accostando in questo caso al quadro di Ingres l’immagine della modella multimiliardaria Kim Kardashian apparsa sulla copertina del Paper nel 2014. Il corpo nudo, mostrato di schiena, con il volto della donna anche qui visto di tre quarti, sembra ora alludere tuttavia ad una condizione ben diversa nei rapporti di genere. E se domande come “chi possiede chi” o “chi decide su chi” ci porterebbero lontano, è evidente come ancora una volta il trait d’union tra queste immagini sia legato alla loro capacità di veicolare una qualche presunta forma di desiderio.

Un principio affine a quello sinora discusso è inoltre rinvenibile nello studio che Berger dedica ai quadri dipinti da Frans Hals per i reggenti della casa dei poveri, osservati per il loro carattere seduttivo, in grado ancora una volta di agire «su di noi» (Berger, 2009: 16), su chi li osserva. Lo stesso principio emerge con forza anche negli amori cercati e vissuti da G., nell’omonimo romanzo di Berger (1972), anch’essi all’insegna di una propagazione del desiderio per mezzo dell’immagine, letteraria in questo caso. Una personale concezione del desiderio emerge anche nell’opera svolta da Berger per il cinema. Nel film Il centro del mondo (Le milieu du monde, 1974), scritto da Berger per la regia di Alain Tanner, il vertice narrativo si muove attorno ai molteplici significati che contraddistinguono questo termine. Se ne vuole sondare l’essenza, ma si vuole anche mettere in gioco la sua natura più profonda. Sintomatico che la lavorazione del film nasca non dalla scrittura di una sceneggiatura, destinata ad arrivare solo in un momento successivo, bensì dalla stesura di due lettere, indirizzate da Berger ai due protagonisti del film, Paul e Adriana, Philippe Léotard e Olimpia Carlisi. In questa corrispondenza, Berger prova a sondare il significato che la passione porta con sé (io lo considero un film sulla passione» dichiara Berger intervistato da Appignanesi, in Berger, 2004: 82), il suo sviluppo, le sue propaggini, i suoi rischi.

[Estratto del saggio: D. Brotto, “«Lo stupore negli occhi dell’altro». John Berger e l’immagine del desiderio”, in A. Rabbito (a cura di), La cultura visuale del XXI secolo. Cinema, teatro e new media, Meltemi, Milano 2018]

Bibliografia:

Berger J., Another Way of Telling, in «Journal of Social Reconstruction», n. 1, january-march 1980.

Berger J., Canzone d’amore, in Id., E i nostri volti, amore mio, leggeri come foto, Bruno Mondadori, Milano 2008.

Berger J., Dürer. Watercolours and Drawings, Taschen, Köln 2004.

Berger J., L’altra faccia del desiderio, Id., Abbi cara ogni cosa, Fusi orari, Roma 2007.

Berger J., Modi di vedere, Bollati Boringhieri, Torino 2004.

Berger J., Questione di sguardi, Il Saggiatore, Milano 2009.

Berger J., The Shape of a Pocket, Pantheon, New York 2001.

Berger J., Ways of Seeing, BBC, 1972.

Freedberg D., Il potere delle immagini, Einaudi, Torino 1989.

Jones J., How to use John Berger’s ‘language of images’ on Trump, polar bears and Kim Kardashian, in “The Guardian”, 3 January 2017.

Pinotti A., Estetica, visual culture studies, Bildwissenschaft, in «Studi di Estetica», anno XLIV, n. 6, 2016.

Renoir P.-A. in Berger J., Il contrario di nudo, in Id., Presentarsi all’appuntamento. Narrare le immagini, Libri Scheiwiller, Milano 2010.